|

考古发掘人员在清理另外一处灰坑时,清理出来了一个黑色陶制灯油碗,考古发掘人员清洗后,发现这个北宋时期的陶制灯油碗保存非常完整,而且上面还残留着油烟灰。记者注意到,这件陶制的灯油碗烧制得非常精美,陶胎也很细致。现场的考古发掘人员告诉记者,这个灯油碗是当时用于点灯照明的,能保存得如此完好十分罕见。

考古发掘人员在这个灰坑内继续清理时,从里面清理出来一块白地黑花瓷器,而且上面写着“用清”俩字。据介绍,这是件北宋时期磁州窑烧制的瓷盆,有着北方瓷器的豪放。

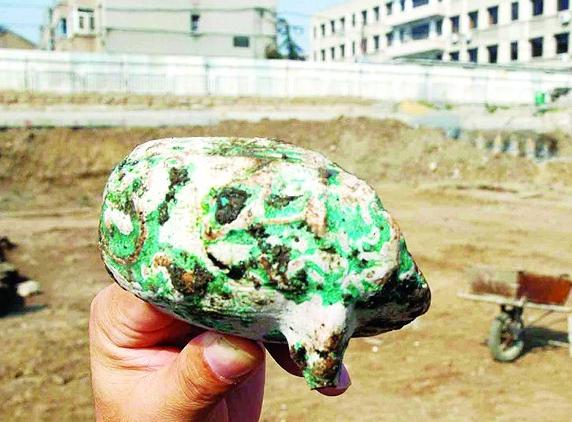

随后,考古发掘人员在清理灰坑时,发现了一件直径约4厘米的圆形陶器 ,将这件陶器清洗出来后发现是个纺线轮。考古发掘人员在这个灰坑继续清理时,又发现了一个玉石制作成的纺线轮。记者看到,这个纺线轮上有很多道凹形槽沟。据考古发掘人员介绍,这个纺线轮是用莱州玉做的。莱州玉产于莱州城西优游山,相传有村民见到凤凰落于该山顶上,引来了挖山寻宝之热,随后人们在该山上挖出了晶体透亮的宝玉——莱州玉。而莱州玉又被称为“绿冻石”,其质地坚韧,纹理自然多变,色彩绿中泛黄,晶莹透明。

考古专家告诉记者,这个纺线轮上的凹形槽沟,在当时还可以用于磨针和磨骨质簪子等,在青岛考古界还是首次发现用莱州玉制成的纺线轮。

考古专家告诉记者,据史书记载,我国最早出现的丝织中心,可以追溯到2500年前,即春秋时代以临淄为中心的齐鲁地区。当时齐国生产的“冰纨、绮绣、纯丽”等高档精细丝织品,不仅能够充分自给,还大量输出,畅销各地 ,以致于“天下之人冠带衣履皆仰齐地”。唐宋时期伴随着宗教庙会文化的发展,周村商业初具雏形,周村也因此成为我国北方丝绸之路的源头之一。

现场的考古专家告诉记者,因当时周村的纺织业在中国十分发达,而周村距离北宋时期的板桥镇只有200余公里,当时山东半岛周边地区受周村纺织业的影响,纷纷发展纺织业,而当时的板桥镇市舶司是北方唯一的海港通商口岸,这里的纺织业也迅速发展起来,出土的这两个纺线轮充分证明了在北宋时期,板桥镇的纺织业也应该十分发达。受其影响,在青岛历史上,青岛纺织曾与上海、天津纺织并驾齐驱 ,赢得了“上青天”的美誉。从1902年“德华缫丝厂”的建成到现在,青岛纺织业已经走过了107年的发展历史,青岛的崛起、发展与青岛纺织业的百年历程密不可分,现在青岛纺织博物馆的建成,不仅为收集、整理、展示这些物质和精神财富提供了一个平台,也为世人了解青岛纺织、了解青岛开辟了一个新的窗口,具有深远的现实意义和历史意义。

看完本文,请点击右上角分享到朋友圈,让更多的朋友受益!

|

| 留言与评论(共有 0 条评论) |